将棋が強い人・強くなる人は、例外なく歩兵(ふひょう)を上手く使いこなします。今日は、将棋の駒の使い方のコツと上達のヒント(「手筋」といいます)の第1弾として、歩兵の使い方を解説します。初心者は知識の習得に、中級者は復習に使って頂ければと思います。

将棋の駒の使い方のコツ(手筋)

手筋というコツがある

将棋の駒は、上手な人も初心者も同じです。

ではなぜ、将棋の強さに差が出るのでしょうか?

理由はいくつかありますが、大きなポイントは「駒の使い方のコツを知っている」ということです。

これは「手筋(てすじ)」とも呼ばれます。

知っている+使えるで一人前

筆者も初心者の頃によく感じたのですが、「コツ・手筋」は知っているだけでは不十分なんです。

「知っている」に「使える」がプラスされて、はじめて将棋が強くなります。

使うべき局面で、自分の頭に「コツ・手筋」が浮かばないと役に立たないんです。

なので、後ほど解説しますが、「コツ・手筋を学ぶ」の後に以下の2つも学ばないといけません。

- 「どんな局面で使ったらいいのか」を、プロの将棋を見て学ぶ

- 自分で実際に使ってみて、体感する

2が特に重要で、「体感」すれば、使えるようになります。

上達のヒント(どうすると上手く・強くなる?)

まずはコツ・手筋を覚える

本屋さんでも「コツ・手筋」を解説した本はたくさん売っていますし、ウェブサイトもたくさんあります。

なんでもいいので、まずはどんなコツ・手筋があるのか知りましょう。

プロの将棋をたくさん見る

コツ・手筋がある程度わかってきたら、プロの将棋をたくさん見てみましょう。

本屋さんでもプロの将棋がまとめられたものがありますし(例えば将棋年鑑)、将棋のタイトル戦の実況中継でもプロの将棋を見ることができます。

プロの将棋は、それこそコツ・手筋の応酬なので、見ているだけでもすごく勉強になります。

プロの将棋はとても深いので簡単ではありませんが、見ていると、徐々に「どんな局面でどんな手筋を使ったらいいのか」がわかってくるようになります。

自分で指してみる

勉強するときに「インプットだけじゃなく、アウトプットの方が重要」と言われますが、将棋のコツ・手筋も一緒です。

たくさん将棋を対局して、コツ・手筋を意識して使うようにしましょう。

そうすると、コツ・手筋を使うべきタイミングが実感できてきます。

実感できたら、もう使いこなせますし、確実に上達しています。

歩兵の使い方

ここでは、歩兵の代表的なコツ・手筋を紹介していきます。

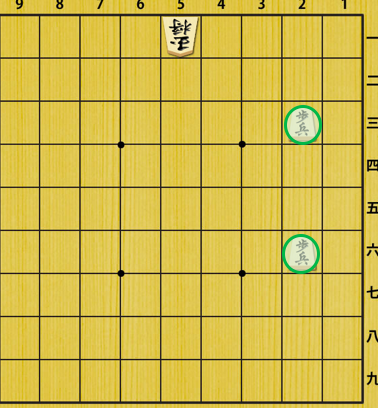

二歩という反則を知っておく

同じ列に、歩兵は1つしか置けません。

つまり、以下のような手を指してしまうと、その時点で反則になって負けになります。

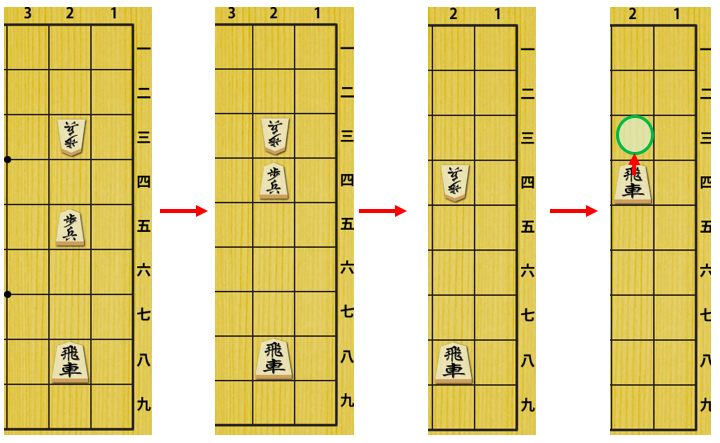

突き捨て(つきすて)

自分の歩兵を取ってもらうことで、以下の目的を果たします。

1. 自分の歩兵が邪魔なので、取ってもらう

2. 相手の駒に動いてもらう

1は以下のような局面です。

2四の歩兵がいなければ、自分の飛車は敵陣に入り込んでパワーアップできるのです。

【関連記事】

駒の場所・将棋盤の位置・動かし方の読み方は?なんて読むのかどういう意味か教えて!

なので、2四歩と「突き捨て」れば、相手は同歩(おなじくふ)と応じるよりなく、次の同飛(おなじくひしゃ)を防ぐことができません。

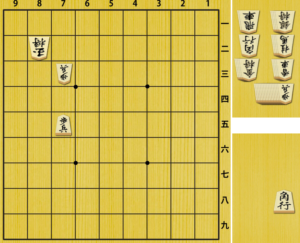

2の効果は、以下のような局面で使えます。

角行で相手の王様に王手をしたいときに、7三の歩兵が邪魔です。

なので、「突き捨て」をして、相手の歩兵に7四の地点へ動いてもらうのです。

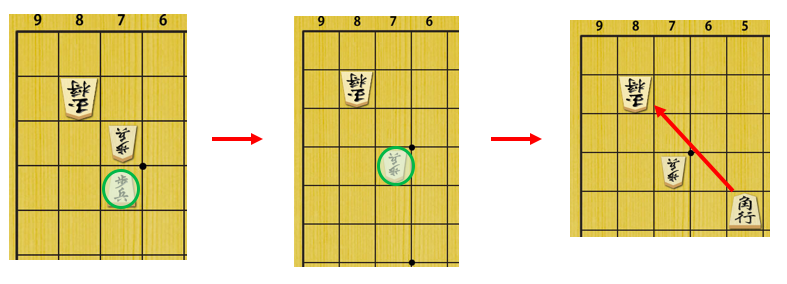

継ぎ歩(つぎふ)と垂れ歩(たれふ)

相手の歩兵に退いてもらって、自分の攻撃の拠点を作りたいときに使うコツ・手筋です。

持ち駒に歩兵が3枚あれば、使えるコツ・手筋です。

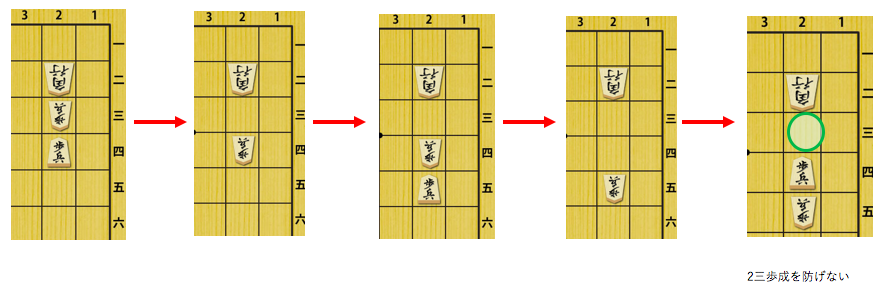

歩兵を持ち駒に3枚持っている、こんな局面で使います。

まず、2四の地点に、持ち駒の歩兵の1枚目を置くことからスタートです。

「2四歩→同歩→2五歩→同歩→2四歩」の順番です。

これで、次に2三歩成が防げなくなっています。

他のコツ・手筋は?

次回の記事では、以下のコツ・手筋を紹介します。

- 単打の歩(たんだのふ)

- 連打の歩(れんだのふ)

- 中合いの歩(なかあいのふ)

- 控えの歩(ひかえのふ)

【関連記事】